DJI Osmo Nanoの撮影時間と熱暴走についてのまとめ記事です。

Osmo Nanoのレビュー、Insta360 GO Ultraとの比較をした際に、デメリットとして目立ったのが、機器の熱暴走でした。

どうやらこれ、YoutubeやXでは早速話題になっているっぽい。

いままでDJI製品はそう簡単に熱暴走しなかったので、ちょっと気になりまして、しっかり検証してきたって訳です。

合計5回、撮影ぶっぱなして来たので、平均も取れているかと思います!

DJI Osmo Nanoのバッテリースペック・撮影時間

まずはバッテリースペックと撮影時間を簡単におさらい。

DJI Osmo Nanoのバッテリースペック及び、各撮影時間は下記の通りです↓

| Osmo Nano | ||

|---|---|---|

| バッテリー | カメラ単体 | 530mAh |

| スクリーン側 | 1300mAh | |

| 駆動時間 | カメラ単体 | 4K:50分※ 1080P:90分 |

| 全体 | 4K:120分※ 1080P:200分 | |

| 充電時間 | カメラ単体 | 80%充電:15分 フル充電:30分 |

| 全体 | 80%充電:18分 フル充電:50分 | |

| 対応温度 | -20℃ 〜 45℃ | |

※耐久モード(省電力)を使用時

Osmo Nanoは4K撮影で最大120分(2時間)の撮影が可能で、カメラ単体でも50分の撮影ができます。

1080Pに解像度を落とすとさらに伸び、最大200分まで撮影することができます。

急速充電を採用しているので、PC急速充電対応のケーブルを用いれば、フル充電まで1時間未満です。

Osmo Nanoの熱暴走について

DJI Osmo Nanoは、かなり高い確率で熱暴走し、おおよそ30分程度の所で撮影を停止します。

今回の検証・他の方の意見を参考にすると、おおよそ20分を超えた時点から熱暴走の可能性が高まりそう。

このあたりちょっと気になったのでまとめました。

4K30fpsで撮影

| 給電停止 | 熱停止 | |

|---|---|---|

| 本体込み | 11分未満のところ | 22分24秒 |

| 本体込み | 15~20分くらいの所 | 32分08秒 |

| 本体込み | 15~20分くらいの所 | 37分06秒 |

| カメラ単体 | 35分41秒 |

Osmo Nanoを本体とカメラをセットした状態で、撮影条件を下記に設定、熱暴走で停止するまで撮影された時間をまとめました。

- 満充電100%の状態から開始

- 常温から開始(十分に冷ました状態)

- 4K30fpsで撮影

- 室温21℃~26℃、無風

- 手振れ補正「標準」

エアコンも暖房も必要のない、標準的な撮影条件で、DJI Osmo Nanoはおおよそ平均30分程度の所で熱停止しています。

結構早いですね。

何度か撮影しましたが、バッテリー切れまで完遂したことは無かったです。

参考までに、GoPro含むフラッグシップモデルのアクションカメラの熱暴走までの時間を載せておきます↓

| HERO 13 | Ace Pro 2 | Osmo Action 5 | |

|---|---|---|---|

| 4K120fps | 23分 | 1時間3分 | 58分 |

| 4K60fps | 39分 | 熱暴走無し | 熱暴走無し |

GoProの4K60fpsでも30分以上は撮影を続けるので、Osmo Nanoの発熱の早さに関してはちょっと心配です。

なお、Osmo Nanoは撮影の途中である程度高温になったところで、スクリーン側の本体からカメラ側への充電供給を止めていました。

おおよそ熱暴走するまでの時間の半分くらいのタイミングで給電をやめており、最短で10分程度で第一段階が表示されます。

カメラ単体で撮影

| 給電停止 | 熱停止 | |

|---|---|---|

| カメラ単体 | 35分41秒 |

Osmo Nanoをカメラ単体で撮影した場合でも、熱停止までの時間はさほど変わりませんでした。

1回しか行っていないので何とも言えませんが、電源供給を途中で止めていることから察するに、給電が発熱を促進してはいそうです。

全体で撮影するよりも、カメラ単体の方が熱暴走までの時間を遅らせることはできるかもです。

1080P24fpsで撮影

DJI Osmo Nanoは解像度を抑えて1080P24fpsで撮影した所、バッテリー切れまで何とか撮影を継続。

| 給電停止 | 撮影時間 | |

|---|---|---|

| 1080P24fps | 停止&再開 | 68分50秒と 101分28秒 |

やっぱり負荷量を減らせば、発熱は抑えられますね。

ただし途中で給電の停止と再開が確認され、撮影時間も変な所で区切れていました(このバグ?は後で考察します9。

熱暴走スレスレの状態で撮影を続けていたと思われるので、屋外での使用は1080P撮影でも要注意かも。

他の方の声

下記動画より、4K30fpsで26分のところで熱停止。

中には2分で落ちるという声もありましたが、流石にこれは実質的に連続撮影をしているとは思いますが、、、

他にも多くありますが、Osmo Nanoは熱停止するという話が結構多いようです。

いずれにせよ、4K撮影だと20分以降経過した頃から、熱暴走の可能性が高まるみたい。

撮影記録データが分割

もう一つ気になったのは、撮影データがバラバラのタイミングで分割されるという事。

従来のアクションカメラは、30分ごとや60分ごとに撮影データが分割される、と言う事はありましたが、Osmo Nanoは途切れ方がバラバラです。

ひどいと13分26秒+42分03秒など、完全に意味のない箇所で分割記録されていたりするので、撮影データを探すのにちょっと混乱します。

これが結構面倒なのですよ。

おそらく熱暴走により、一旦切れたり撮影を再開したり、撮影処理でバグが起きていると思います。

Youtubeのレビュー情報にも、バグで撮影が記録出来てなかったなどの声もあったので、そのへんも心配です。

GO Ultraと比較

Insta360 GO Ultraと比較すると、Osmo Nanoは熱暴走に弱いことは見て撮れます。

| Osmo Nano | GO Ultra | |

|---|---|---|

|   | |

| 本体込み | 22分24秒で停止 | 熱停止無し |

| 本体込み | 32分08秒で停止 | 熱停止無し |

| 本体込み | 37分06秒で停止 | 熱停止無し |

| カメラ単体 | 35分41秒で停止 | 熱停止無し |

GO Ultraは全体・カメラ単体含めて4回同条件での撮影を行いましたが、いずれも熱停止無し。

構造上の違い

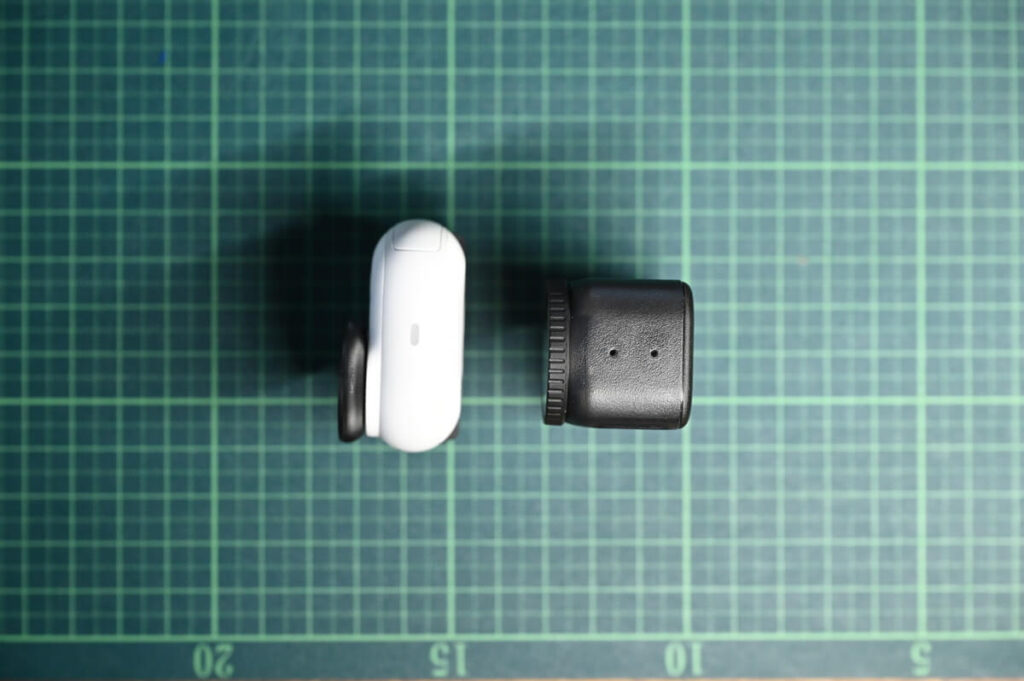

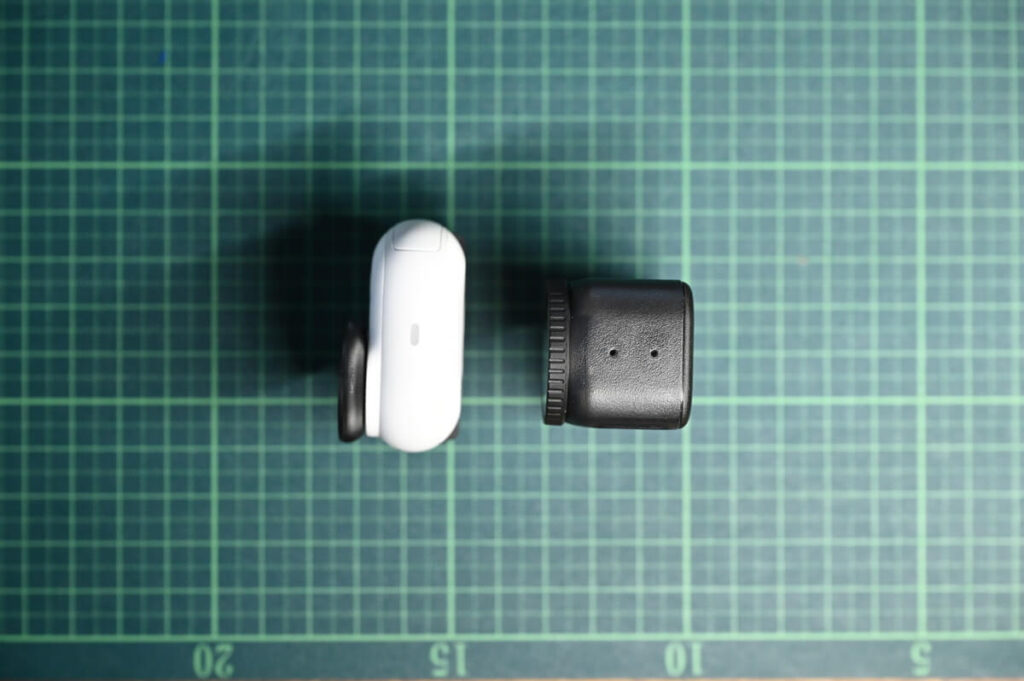

Osmo NanoとGO Ultraの重さはほぼ同じ(0.6g差しかない)ですが、表面積は違いそうです。

単純に表面積が大きいほど放熱処理としては有利なので、GO Ultraの薄型形状は発熱しにくい可能性はあります。

Osmo Nanoは厚みがあるので、蓄熱しやすい可能性は十分にありますね。

あとは、Osmo Nanoはカメラと本体の設置面積が少ないです。

GO Ultraはアクションポットに収納する構造になっているので、より広い表面積での放熱に優れている感はあります。

GO Ultraは当サイト限定の無料特典を付けてもらったんで、よければ下記リンクからチェックしてみてください↓

\ 無料特典付きリンクはコチラです! /

※リンク処理が正しく行われているかの確認のため、移動後は無料プレゼントがあるかチェックをおすすめ

よければご利用下さい^^

本来DJIは、Osmo Action 5 ProやOsmo 360など、熱暴走にはおおよそ強い機種をリリースしています。

技術的には高いと考えられるので、Osmo Nanoは形状的な制約が大きいんだと思います。

熱暴走を防ぐためには?

熱暴走を防ぐために必要なアドバイスなんてのは、今まで散々出尽くしているとは思いますが、簡単にまとめておきましたのでおさらいとしてどうぞ。

対応温度は~45℃

Osmo Nanoの使用可能な温度範囲は、-20℃~45℃の間です。

真夏のアスファルト(~60℃)や車内ダッシュボード(~70℃)はさすがにヤバそうなので、夏場は本気で注意です。

ケースの有無は関係ない

Osmo Nanoにはケースがありまして、包み込むような形でセットします。

熱暴走を助長しそうな気はしますが、接触面積が増えるためか、熱暴走までの撮影時間にさほど影響しませんでした(35分で熱停止)。

変わらないので、気にせず使って良いと思います。

撮影設定を落とす

- 4Kより2.7K撮影

- 60fpsより30fps

などなど、撮影設定を見直すことで、発熱を和らげることはできますね。

1080Pでも画質はそこまで明確に悪いってほどではないので、積極的に画質は落としてもイイと思う!

必要なカットだけを撮影する

ようは連続撮影しないってやつですね。

撮影データが長いと編集が面倒ですし、必要なカットごとに撮影を止めると良いです。

カメラ単体で撮影する

本体とセットで撮影すると、給電しながら撮影を続けます。

どうやらこの場合、発熱を助長するようなので、なるべくカメラ単体で撮影をして、バッテリーが減ったら戻して休ませる。

少々面倒ですが、この使い方をしたほうが発熱は抑えられるかもしれません。

おそらくテコ入れは入る

というより、気にしなくてもGoProではなくDJIです。

そのうちファームウェアアップデートによって、ある程度は熱処理問題が軽減するとは思いますし、Osmo Nanoの続編がリリースされる頃には、確実に修正していると思います。

さすがにこの問題は放置しないと思う。

買ってしまった人はアップデートを期待、そうでない方は気長に待ちましょうや。